新澳门精准免费,4933333王中王免费,警惕虚假宣传,方案反馈提升_表演版s.44.23.9:主流媒体历史文化遗产报道的叙事与传播创新

历史文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体,是中华民族的精神标识和文明根脉。党的十八大以来,习近平总书记多次就保护传承历史文化遗产发表重要论述,系统回答了“为何保护传承”“保护传承什么”“怎样保护传承”等一系列方向性根本性战略性问题,是坚持“马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”、推进马克思主义文化理论创新的重大成果,为做好新时代新征程历史文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。[1]习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻指出:“‘结合’的结果是互相成就,让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由‘结合’而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态。”[2]“从民本到民主,从九州共贯到中华民族共同体,从万物并育到人与自然和谐共生,从富民厚生到共同富裕”[3],无一不揭示了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化深度契合的历史必然性。

主流媒体如何做好历史文化遗产保护传承工作的关键就在于对“两个结合”重要思想的把握和理解,作为党和人民的喉舌,主流媒体更应主动肩负起传播和传承历史文化遗产的使命。主流媒体如何切实推动“第二个结合”落地生根,践行中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,以贯通古今、环顾世界、呼应时代的全局性、历史性的思维与视野,保护好中华民族精神生生不息的根脉,展现出中华文明别开生面的现代形态、独特魅力与精神力量,本文从形式、态度、内容和情怀四个方面展开探讨。

一、创新转译:

提炼文化精髓,构造视听奇观

在当代传播语境下,主流媒体对传统文化的媒介化呈现不再拘泥于“原汁原味”的“完整再现”[4],而亟须主流媒体转换文化传播与叙事路径,赋能历史文化遗产的意义再增殖,这需要做好以下方面:

第一,“点状提炼”文化精髓,精准萃取历史文化遗产中最璀璨、最适合转换、最易于被当代大众接受的部分,并巧妙融入剧集、综艺、纪录片等形式中。[5]在尊重历史文化遗产本真性的前提下,实现对文化精髓的多维化的提取与转译。如《典籍里的中国》将深奥的典籍转化为兼具思想深度与大众感染力的视听作品。在《天工开物》一期中,撒贝宁作为“当代读书人”穿越古今,引导先贤见证后世传承的典籍精神,节目呈现出宋应星与袁隆平在稻田里“握手”的戏剧化场景,催泪演绎宋应星“贵五谷而贱金玉”与袁隆平“禾下乘凉梦”跨越时空的不谋而合,当历史文化遗产的千年传递凝结为一个个具体可感的生命温度,才更有可能成为振奋人心的力量。

第二,选择契合文化精髓的转译形式。历史文化遗产的精华元素需要选择与其最适配的媒介与最易于被大众接受的语态进行承载与表达。央视纪录频道出品的纪录片《如果国宝会说话》从第一季到第四季,以每集5分钟的“微纪录”形式轻装上阵,符合互联网时代大众碎片化接收信息的习惯,也更加适用于传统媒体与新媒体组合式的跨屏传播模式。基于摄制组的大量实证考察,从国内新石器时代到宋元明清的3,856,268件珍贵文物中精选了100件国宝作为拍摄对象,涉及同时期、地域或特征相似的文物近千件,尽可能“小而美”地保留文物的原始形态与精神内涵,总导演徐欢说“希望这一百个五分钟能够成为中华文明的视频索引”。[6]可见,主流媒体选择契合历史文化遗产的媒介呈现方式,能够对极具中国特色的文化成果与文明瑰宝进行内容转化。

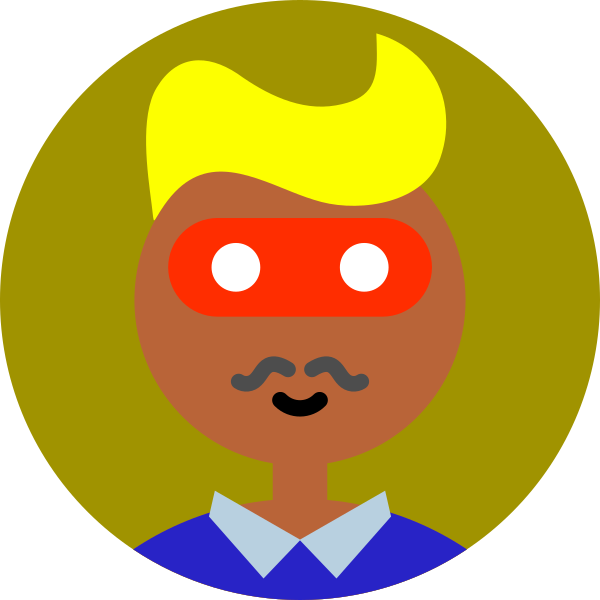

□ 位于海南琼海的中国(海南)南海博物馆设有“深蓝宝藏——南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展”“八百年守候——西沙华光礁Ⅰ号沉船特展”“源同流异——馆藏清代外销艺术品展”等展览,展出大量与海上丝绸之路相关的展品。这些展品既是古代中外经贸往来的载体,也是海上丝绸之路璀璨文明的见证。这是6月12日在“八百年守候——西沙华光礁Ⅰ号沉船特展”上拍摄的众多小口陶瓶和酱釉小口罐(新华社记者 蒲晓旭/摄)

第三,依托科技手段营造视听奇观。在媒介生态深刻变革的当下,弥散在互联网空间的大众注意力愈发难以把握,整合资源与技术、优化媒体传播手段以满足公众心灵需求的接触期待便成为主流媒体的当务之急。河南卫视节日奇妙游系列便可作为文化传播实践创新的范例。其中,舞蹈节目《祈》通过水下超高清摄影,记录水下舞者在陆地上无法实现的飘逸、失重、延绵感,并通过后期特效营造出水下光影的绚烂。当“翩若惊鸿、婉若游龙”的美学理想只依附于文字符号时,现代科技却能幻化出超越实际、抽象、无限贴近想象的视听奇观。历史文化遗产的“媒介化”“奇观化”有利于其原始符号的现代化重塑,更易成为大众内心难以忘却的时代记忆。

二、柔性传播:

弱化宣教痕迹,激发情感共振

在信息爆炸与价值多元的时代背景下,历史文化遗产的报道传播若仍固守大水漫灌式的强行灌输与显性宣教,极易引发大众心理疏离、倦怠乃至接受困难。主流媒体如何实现如清泉般自然流淌入心的“浸润式传播”,达成传播对象心灵与身体“润物无声”“深远持久”的传播效果,[7]这首先应摒弃传统的单向度传播思维,使大众不再是“受众”,而是具有独立思考能力和文化选择权利的平等主体,为其提供尽可能透明、丰富、真实、有趣、有效的数据信息和文献资料,鼓励并引导大众自发探索兴趣点、进行自主学习与知识体系的自我建构。

其次,内容的阐释应该以小切口、故事化、低姿态的情感叙事,让大众(尤其是青年群体)感受到传统文化中的真切情绪。曾经,媒介内容一旦涉及传统文化,年轻人就容易觉得古老、陈旧、不好看。而现在,新闻工作者和文艺工作者找到了传统文化被年轻人所喜爱的“密码”,《我在故宫修文物》的有口皆碑,正是因为它一改说明书式的罗列,转而平实地记录了文物修复师的日常工作与喜怒哀乐,让大众第一次了解到每一件故宫珍宝再现于世的前提,都有这样一群人在角落里为我们修修补补。这种镜头视角的转变,让“择一事终一生”的工匠精神变得可亲可感,也让老百姓体会到历史文化遗产的守护不在于庙堂之高,而是平凡人的“身边事”和“心头好”。

最后,传播的导向应观照大众的实际生活和情感需求。厚重的文化基因应与日常生活相链接、相契合,以消解其与日常生活的历史距离感。江苏卫视文化类节目《万卷风雅集》通过复刻“兰亭雅集”“垂虹送别”“唐宫夜宴”“塞外东巡”“桂满中秋”等典籍名场面,[8]将古代“风雅”转化为现代生活情趣,撬动观众“用现代思维来感受古代意境,用古代底蕴来滋养现代精神”[9],主动发掘古今生活中的逻辑共通之处,随之实现民族身份的自我对照与价值认同。《人民日报》评价其“以深入浅出的方式,搭建起文化记忆与当代审美的视听桥梁,带观众领略中华优秀传统文化传承至今的丰富样态”[10]。

三、活态挖掘:

联通当代价值,活化文化生命

历史文化遗产的生命力,在于其活态性——绝不能停留于故纸堆的考据或殿堂里的敬仰,而是深深嵌入当代社会生活肌理,依然被实践、被参与、被赋予新意,成为在“烟火人间”中呼吸与生长的活的文化。基于此,主流媒体应遵循“保护为先、利用为基、传承为本”[11]的工作原则。

第一,将镜头和笔触对准历史文化遗产保护最前沿、最痛点、最需要被看见的角落,以专业、客观、深度的记录,对一些弱势、冷门的历史文化遗产采取“抢救”措施。比如,非物质文化遗产因自身发展条件的局限,难以对其实行物质性的承载,与之对应的时代适应性也不尽相同,有些非遗易于找到市场化的路径,与产业融合后可得到正常的传承与发展。[12]但难以自主延续的非遗则需要得到主流媒体的技术性干预,如采集口述史、影像志记录工艺流程等,用以对其进行数字化、学术性、系统化的留存与保护。

第二,在严格保护的前提下,合理利用是历史文化遗产可持续发展的关键,主流媒体应积极探索历史文化遗产在现实情境下的创造性转化路径,特别是通过激活相关产业,实现文化价值与经济、社会价值的统一。主流媒体对于有关历史文化遗产的报道,不能仅限于介绍性的解读或历史性的回顾,更应顾及对历史文化遗产的开发与利用留有笔墨,比如,近期备受年轻人青睐的“凤冠冰箱贴”“三星堆雪糕”“泉州簪花热”又掀起一股新国潮之风。无论是文创产品或是文旅项目的爆火都说明传统文化已经自然融入百姓生活且依旧繁盛存在,而主流媒体则应当做到为文化产业的繁荣发展推波助澜,成为其宣传和展示的渠道,得以彰显文化遗产不再是抽象的、静止的、留在过去的“盆景”,而是不断生长中的参天大树,[13]即使在现代商业环境中仍具有不可替代的独特魅力与强大生命力。

第三,回归“传承为本”的终极目标。主流媒体如何“言传身教”,2024年4月19日,中宣部牵头组织的“文化中国行”主题宣传活动正式启动后,各媒体聚焦中华优秀传统文化的传承与发展,奔赴各省区市沉浸式地观察、体验和深度访谈。[14]在这个过程中,记者不仅是观察者、记录者,也是参与者,[15]他们与当地人同吃同住、参与劳作、聆听故事、考察现场。在这种情境下,媒体工作者才能捕捉到当代的话题议题、当代的社会现象、当代的文化感知与文化体验为主要对象进行谈论,从而产出更具深度、温度和阐释力的报道。归根结底,文化的传播不在于侃侃而谈的冗词赘句,而是“绝知此事要躬行”的脚踏实地,文化一旦“行走”,就“活”了起来。为此,主流媒体的工作者们必须走出书斋和编辑部,[16]到传统文化、非物质文化遗产的发生现场去观看、去体验。它们不是教科书的“示意图”或博物馆里的“展品”,它们依然活在烟火人间,依然被使用、被讨论、被传承。

四、责任坚守:

淬炼价值情怀,延续文明星火

习近平总书记指出:“历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。”[17]越是在日新月异、略显功利与浮躁的媒介环境下,主流媒体的工作者们越应具备更加长远的视角、严谨的态度、恪守道德底线、散发人文情怀,与那些追寻热度和流量、商业价值至上的媒体有所区分。

第一,主流媒体应守好历史文化遗产的“真实边界”。当下,视听样态的多元使得历史文化遗产的传递常以情景演绎的戏剧化、综艺节目的娱乐化转译,也呈现出更易于大众接受的通俗化表达方式。但有关历史文化遗产的报道或栏目的深度与价值,一定要基于媒体工作者深厚的思考积淀以及对待工作的敬畏与审慎,以此确保传播内容的核心事实、关键术语和历史背景的准确无误。因此,主流媒体一定要把握好文化转译的“度”,寓教于乐的同时捍卫好历史文化遗产的严肃性与文化内涵的纯粹性。

第二,主流媒体应时刻保持批判性思维以及发现问题的敏锐度,揭露不利于历史文化遗产保护和传播的现象。在“遗产经济化”的浪潮中,过度的旅游开发、商业包装、IP滥用正使文化遗产面临被掏空内核、彻底沦为牟利工具的现实困境;在工业化进程中,文化遗产保护工作也存在文物损毁严重、传统村落消失、非遗传承遭遇瓶颈等诸多亟待解决的问题。[18]主流媒体必须有勇气承担深入一线的责任,调查并客观呈现实际问题、剖析症结、推动解决方案的落实,并时刻关注和追踪报道事件发展的全部流程,以保证赋予公众充分的知情权以及揭露事实真相的透明度。

第三,历史文化遗产本身即多元文化交流、碰撞、融合的产物,中华文明生生不息、历久弥新的博大气象就得益于中华文化极大的包容度和吸纳度,在与外来文化交流互通的过程中不断汲取经验与智慧,由此才形成几千年来一以贯之、行之有效、充满善意的文化资源。主流媒体理应向世界传递中华文明的价值与内涵,成为与世界各国文明交流互鉴的桥梁。同时,主流媒体也应当认同和尊重世界文明多样性,致力于在传播过程中寻求各文明间“共识性”“共通感”的交流与转换,为构建人类命运共同体塑造价值共识,[19]以彰显中华民族“和而不同,美美与共”的宏阔格局、为人类文明永续发展贡献力量。(作者刘俊系中国传媒大学学报《现代传播》编辑部主任、传媒艺术与文化研究中心副主任、教授、博士生导师;陈佳慧系中国传媒大学艺术研究院传媒艺术学博士研究生,兰州文理学院新闻传播学院助教。本文系中宣部宣传思想文化青年英才项目“中华优秀传统文化与现代社会传播相协调问题研究”〈项目编号:2021QNYC220〉的阶段性研究成果)

【注释】

[1]信长星.以敬畏之心保护传承好历史文化遗产[N].人民日报,2024-07-24:09.

[2][3]习近平.在文化传承发展座谈会上的讲话[J].求是,2023(17).

[4]刘俊.传统文化创造性转化的“提炼”智慧[N].光明日报,2022-11-25:02.

[5]刘俊.传统文化类传媒艺术作品之四点“转换”[N].中国文化报,2022-11-03:07.

[7]张志安,吕伟松.符号、形态与场景:面向青年的中华民族现代文明浸润式传播[J].青年探索,2023(5):5-15.

[8]周冉.《万卷风雅集》古今同频探索国风生活趣味[EB/OL].光明网,[2023-10-10][2025-06-10].https://www.nrta.gov.cn/art/2023/10/10/art_3731_65748.html.

[10]韩筱.连通古今生活 传承文化根脉[N].人民日报,2023-09-12:20.

[11]信长星.以敬畏之心保护传承好历史文化遗产[N].人民日报,2024-07-24:09.

[12]韩顺法,李柯.主流媒体对非物质文化遗产的媒介话语建构——以《人民日报》2004-2021年报道为例[J].青年记者,2022(10):52-54.

[15]共青团中央.探寻文化中国的青春密码?拿捏![EB/OL].[2024-12-24][2025-06-10].https://mp.weixin.qq.com/s/uI_SlNpIEQGlk-JRTWy9RQ.

[16]共青团中央.探寻文化中国的青春密码?拿捏![EB/OL].[2024-12-24][2025-06-10].https://mp.weixin.qq.com/s/uI_SlNpIEQGlk-JRTWy9RQ.

[17]习近平.建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明[J].求是,2020(23).

[19]中国人民大学哲学院课题组.文化主体性的建构与文明互鉴[J].中国高校社会科学,2025(03):28-41+157-158.

本文刊登于《中国记者》2025年第7期

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...