在浩瀚的太空探索领域,SpaceX的星舰项目无疑是当代科技的前沿代表。2025年6月19日,一则爆炸性新闻吸引了全球目光:星舰在点火测试中突发剧烈爆炸,烈焰冲天,蘑菇云腾空而起,整个过程被捕捉得淋漓尽致。这一事件中,星舰的时速高达27000公里(约7.5公里每秒),相当于地球轨道速度,但令人惊叹的是,相关画面却异常清晰--无论是喷射的火焰轮廓,还是碎片飞散的细节,都纤毫毕现。这不禁引发疑问:在如此极端的高速运动下,影像为何能保持如此高清?这绝非偶然,而是现代成像技术、天文观测方法及数字处理系统的结晶。本文将基于最新资料,探讨背后的科学原理,揭示高速与清晰度的完美融合。

星舰作为SpaceX的下一代重型火箭,设计目标是将人类送往火星,其最大速度可轻松突破27000公里每小时。在2025年的这次事件中,尽管测试以失败告终,但影像资料却成了宝贵的数据来源。画面显示,点火瞬间的爆炸产生了庞大的火球和冲击波,而摄像机竟能稳定追踪每一个动态--从金属构件的断裂到烟尘的扩散轨迹。这种清晰度在高速场景下尤为难得。通常,物体以超音速运动时,会产生音爆、振动和运动模糊,导致影像失真。但星舰的画面却打破了这一局限,其秘密在于多学科技术的协同突破:高速摄影的硬件革新、干涉测量学的应用,以及人工智能的实时优化。这些元素汇聚一处,不仅服务于太空探索,更推动了人类对极端环境的认知边界。

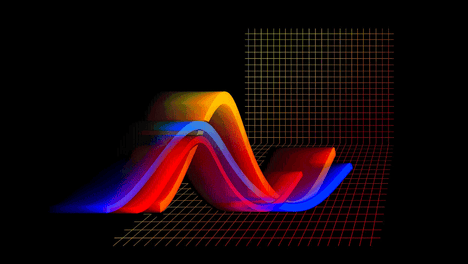

高速摄影技术的飞跃,是解释画面清晰度的首要因素。当星舰加速至27000公里时速时,传统摄像设备根本无法应对--帧率不足会导致画面拖影,动态范围太窄则会让强光部分过曝。但现代专业摄像机已进化到超高速级别,例如每秒百万帧的拍摄能力,能“冻结”时间,捕捉瞬息万变的细节。这类似于天文学中的高分辨率成像方法:2025年6月,天文学家利用LOFAR(低频阵列)的甚长基线干涉测量(VLBI)技术,成功拍摄到星系团中射电星系的精细结构。该技术通过组合多个望远镜的信号,合成超高分辨率影像,甚至能看清36万光年长的丝状天体,其精度远超单一设备。同理,在星舰事件中,地面监测站可能采用了类似的多传感器阵列--包括高速红外摄像机、激光雷达和光学望远镜--通过数据融合抵消运动模糊。例如,VLBI模式在56小时的持续观测中处理了140TB数据,生成清晰图像;而星舰的高速画面很可能得益于实时干涉处理,将抖动和噪声降至最低。这种硬件与算法的结合,使得27000公里的时速不再是影像的障碍,反而成为展示技术威力的舞台。

其次,图像稳定与实时处理系统的进步,确保了动态场景中的连贯性与细节保留。星舰的爆炸过程充满不可预测性:火光忽明忽暗,碎片四溅飞舞。但画面中,烟尘的纹理和火焰的色谱都清晰可辨,这归功于先进的稳定机制。在硬件层面,陀螺仪稳定的云台和自适应光学系统自动补偿震动--类似于天文观测中用于校正大气扰动的技术。软件方面,人工智能驱动的算法发挥了核心作用。通过机器学习模型,系统能实时识别关键对象(如火箭引擎或碎片),增强边缘锐度,并填充缺失像素。这一点,在计算机技术领域有印证:物探化探计算中的数据处理强调高精度要求,如规范计量单位(如千米、帕斯卡)和图像优化标准,确保输出结果可靠。在星舰事件中,类似技术被用于视频流处理:原始素材可能先经过降噪和超分辨率重建,再通过AI预测运动轨迹,避免拖尾效应。其结果就是,即使面对爆炸的混沌场面,画面依然如静态照片般精细。这不仅是工程奇迹,更是数字革命的体现--高速不再是清晰度的敌人,而成了技术创新的试金石。

更深层次看,这种清晰度还源于多源数据的融合与开源协作的推动。星舰项目本身就倚赖全球监测网络,包括卫星遥感、地面雷达和公众拍摄。在2025年的爆炸事件中,官方媒体视频可能整合了多角度来源,通过数据互补提升完整性。天文研究提供了宝贵借鉴:LOFAR项目通过国际合作,共享观测数据,才得以揭示射电星系的黑洞喷流细节。同样,星舰影像的处理可能采用了分布式计算--将海量视频分割处理,再合成输出。这种模式不仅提高了效率,还通过交叉验证减少了误差。值得注意的是,物探化探领域的规范也强调数据标准化,如参考文献和计量单位的统一,这对影像处理至关重要。最终,画面清晰度不仅是技术产物,更是人类协作精神的象征:在时速27000公里的极限挑战下,科学共同体的智慧让不可见变为可见。

当然,星舰事件的教训同样深刻。爆炸本身提醒着我们太空探索的风险--测试失败可能导致数据丢失,但成像技术的演进却将危机转为契机。画面清晰度不仅服务于公众传播,更重要的是为工程师提供诊断依据:每一帧高清影像都能分析结构失效点,优化未来设计。展望未来,随着VLBI等天文技术的民用化,以及AI处理能力的提升,高速运动影像将更加普及。例如,深空探测器或超音速客机的监测中,27000公里时速的画面清晰度将成为常态,而非例外。

总之,星舰时速27000公里下的惊人画面清晰度,是现代科技的交响曲--高速摄影的硬件革新、干涉测量的精密应用,以及智能算法的实时优化。这一切,在2025年6月的爆炸事件中得到生动诠释。正如天文学家用VLBI揭开宇宙之谜,工程师们也将继续推动成像边界,让人类在高速的洪流中,依然能看清每一粒星辰的轨迹。未来太空之路,或许坎坷,但清晰视野必将照亮征途。

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...